ヨガを勉強すればするほど、

「ヨガって何」と聞かれた時に、

説明に困ってしまうほど、大きな意味を含むヨガ・・・

でも、今日はこの記事を読んでいただくことで、

ヨガとは?

の答えに、少しでもシンプルに答えられるようになっていただけるよう解説してみました。

目次

ヨガの語源はサンスクリット語『yuj』

『yuj』はサンスクリット語です。

サンスクリット語は古代インド語。中国や日本では梵語と呼ばれている言葉です。”梵”とはヒンドゥー教という多神教の創造神『ブラフマン(梵天)』から来たもの。

サンスクリット語の起源を遡ると、紀元前5世紀から6世紀の間には成立していたことが確認され、

それ以前から発生していたと考えられます。

紀元前4世紀ごろには、こんにち使われている形に固まりました。

インドの現代の公用語は、ヒンディー語と英語。

その他にも州によって様々な言語が使われています。

その中でサンスクリット語は、

古代インドの宗教や文学に用いられる言葉です。

ヨガの始まり

yoga(ヨガ)の始まりは、紀元前4000〜5000年のインダス文明ごろだと考えられています。

インダス川流域のモヘンジョダロの遺跡にも、瞑想をする人物の絵が描かれています。

ヨガの歴史を紐解くと、

ヨガとはもともと、瞑想することを意味しました。

ヨガの語源となったyuj という言葉は要約すると『つながる』という意味(下部に詳しく説明)。

※かつては修行僧の悟りへの修行方法としての瞑想のことをヨーガと言いました。ヨガの最古の経典である、「ヨーガ・スートラ」には、今のような動きとしてのヨガではなく、瞑想と座法について書かれています。

ヨガの語源『yuj』の意味

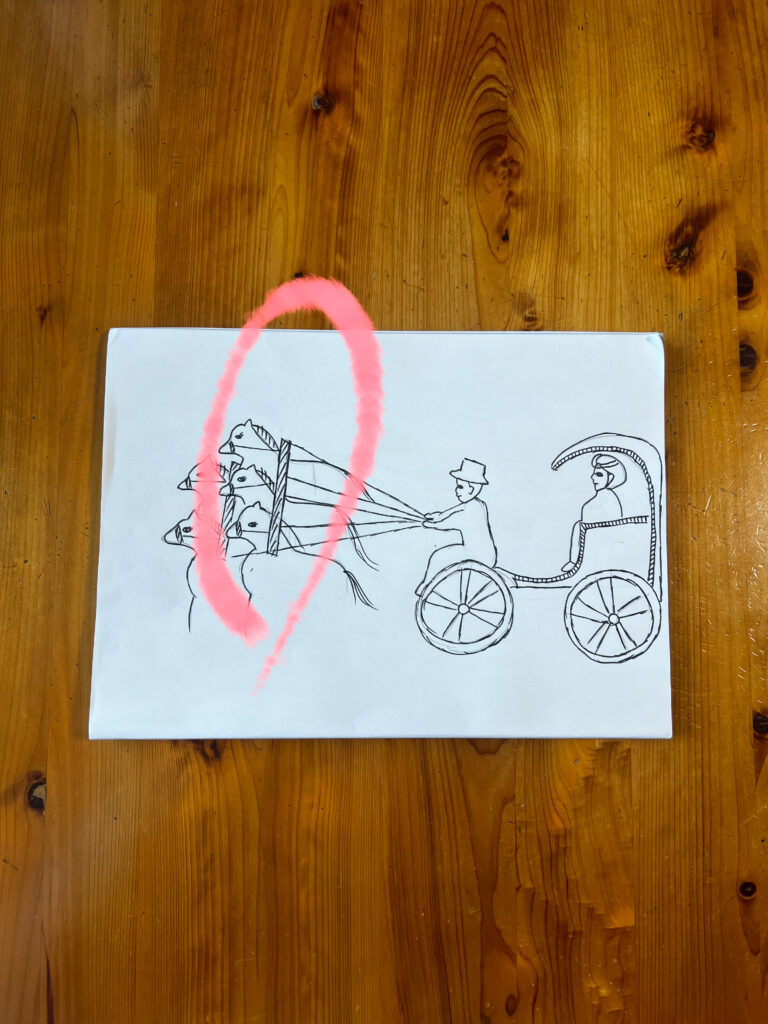

yujの語源は馬をつなぐ横木である『軛(くびき)』のこと

ヨガの語源となった『yuj』はサンスクリット語で、馬車などで馬につける軛(くびき)の意味。

軛とは馬や牛に、荷台やキャビンを結び付けるために、首の所にかける横木のこと。yuj=軛、軛をつける という意味です。

そこから派生して、結ぶ、繋ぐという意味、精神を統一する、という意味合いで使われています。

5頭の馬が表すものとは? 本能や苦悩に流される感情

ヨガの語源となるyujを説明するときに、しばしば5頭の馬が登場します。

5頭の馬は、人間に備わっている5つの感覚器官のこと。

視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚。

その5つの感覚器官に揺れうごきながら、

感覚のまま動く”心” ”感情”のことを表します。

(※資料によっては4頭の馬で、触覚は馬本体で表す場合もあるようです。)

- 視覚により揺れ動く感情・・・例えば、目に見える状況に苦悩を感じ、もがき苦しむ心

- 嗅覚により揺れ動く感情・・・例えば、美味しそうな匂いにつられて、思いのまま引き寄せられる心

- 聴覚により揺れ動く感情・・・例えば、耳から入ってきた音楽で高揚し掻き立てられた心

- 味覚により揺れ動く感情・・・例えば、美味しい物を食べて、もっと食べたいとお腹がはち切れるまで食べたくなる心

- 触覚により揺れ動く感情・・・例えば、気持ちいいものに触れて、もっと触りたいと掻き立てられる心

ここで表される感情や心は、知能や知性で制御する前の、

流される心や感情を意味します。

馬のように、本能のみで行動してしまう、未熟な時の自分自身の感情や心の部分を指します。

手綱や御者が表すものとは? 流される心や感情を、正しい方向へ操縦する。

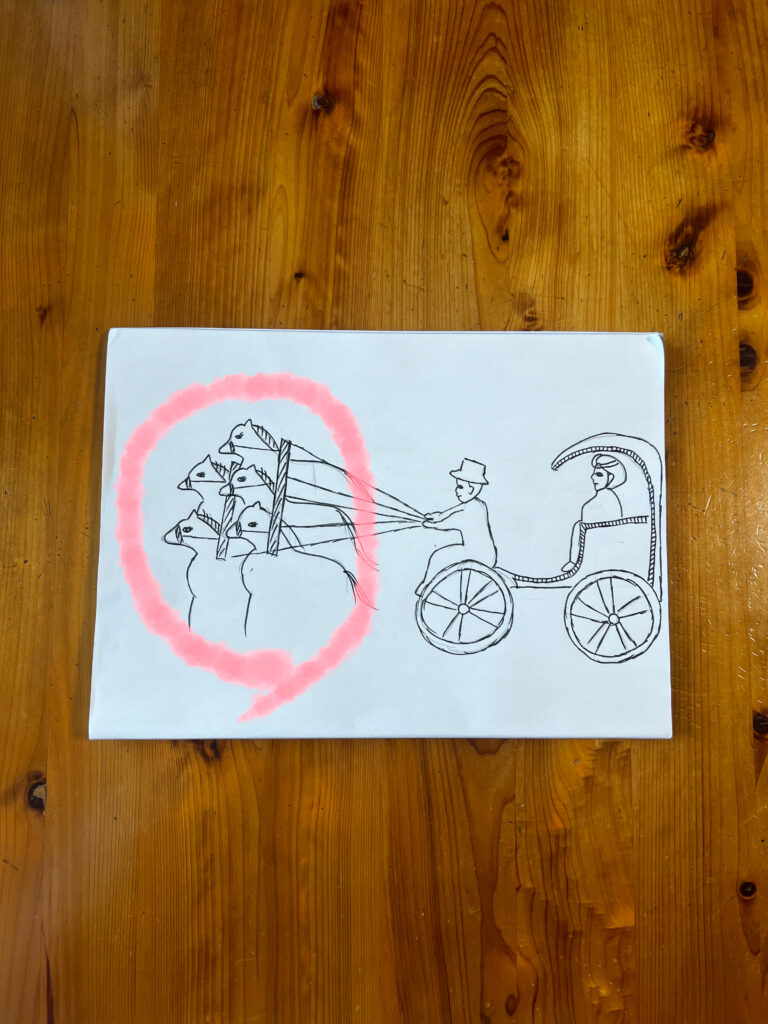

5頭の馬の首に取り付けられた横木・軛=『yuj』 。

その軛に繋がっている”手綱”は、

感覚のままに動く馬を制御すること。

その手綱を握っている御者は、

知性や自分自身の意思、知性のこと。

知性という”御者” により制御され、

本能のままに動く”5つの感情”や心を沈め、

”手綱と”いう自分自身の意思で、

本来の目的地に向かう。

そういった意味がこの絵には込められています。

5頭の馬=流されるがままの感情や心

手綱=本能のままに動く馬を制御する糸(意図)

御者=その手綱を操る、知性や自分自身の賢さ、意思

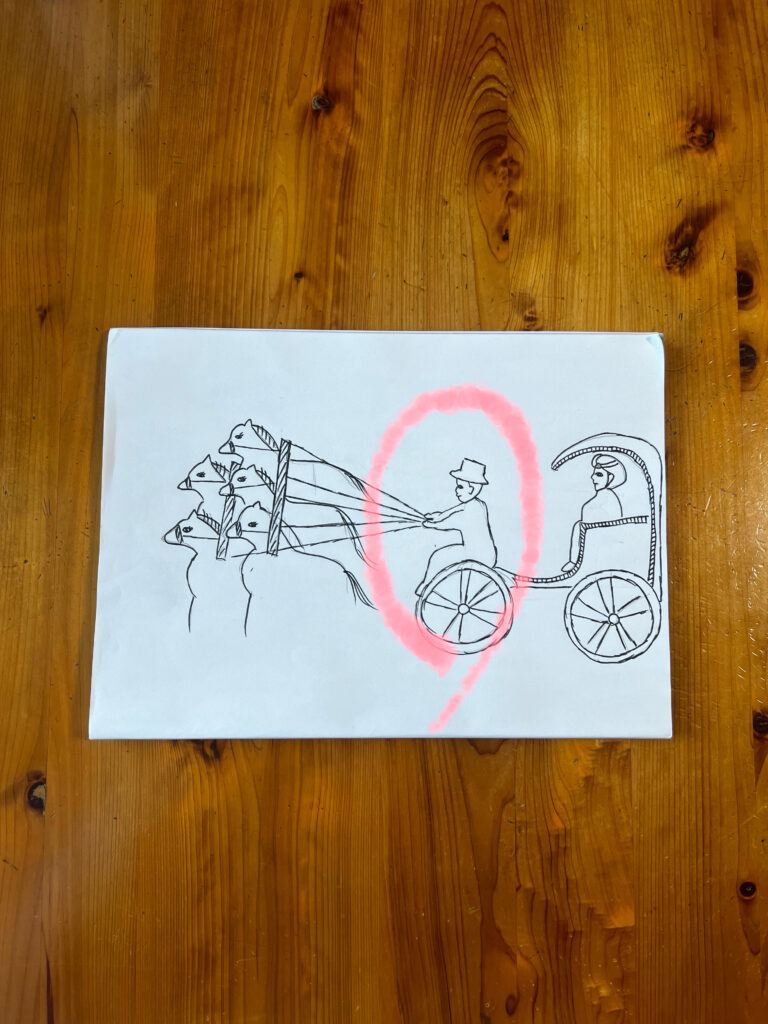

馬車のキャビンに乗る主人とは? 本当の自分を知る

それでは、一番後ろに乗っている、

この馬車の主人は、

何を表しているでしょうか・・・

感情の赴くままに動こうとする馬の手綱を、

自らの意図によりしっかり手綱を握る御者(知性)。

その馬車は一体だれを乗せて走っているのか。

それは、感情も知性も全てうしろから眺めている、

本当の自分自身。

一番後ろの最後尾に座る主人こそ、本当の自分、真の自分、真我。

流されるがままに動く感情も、意図をもって制御する知性も、両方とも

主人の一部ではあるが、主人そのものではない。

※真我とは、自分自身の奥深くにある本質の部分。 自我とは反対の意味でも表されます。真我はインド哲学やヴェーダの宗教(バラモン教やヒンドゥー教)の中で、アートマンという言葉で表されます。アートマン(アートマー)は、至高の自分、感情や心によって惑わされない本当の自分のこと。

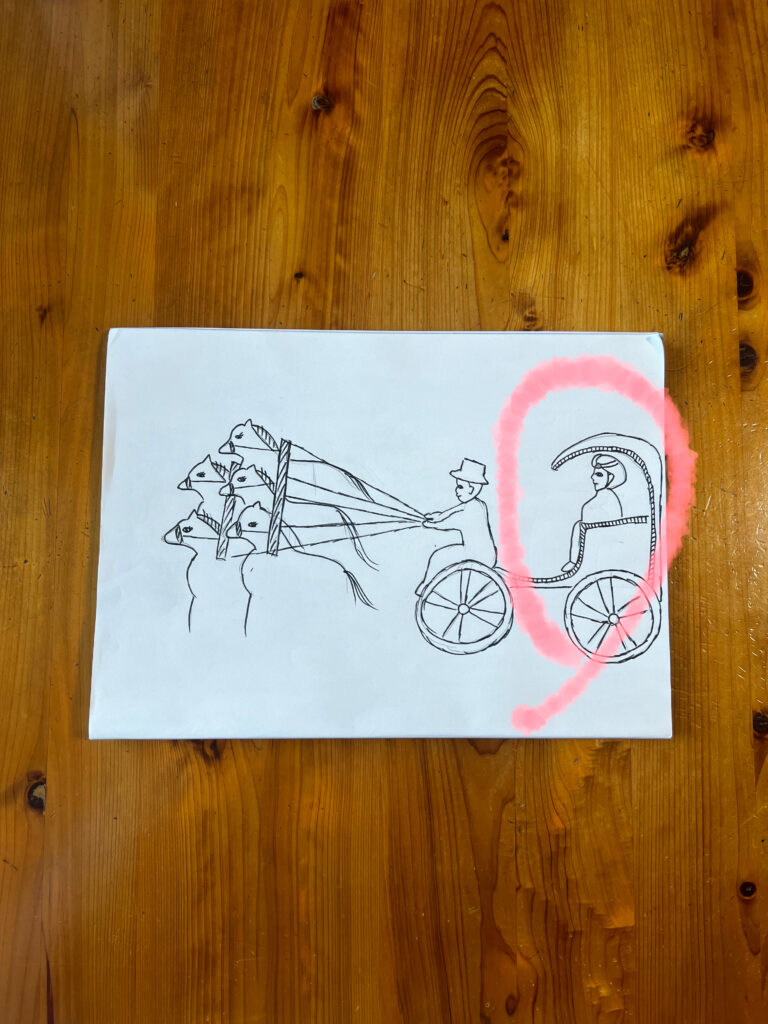

馬車の目的地は 真我の向かうゴールは?

ではその主人を乗せた馬車が向かう目的地とは?

本来の目的地とは?

本当の自分(真我)という主人をのせ、

本能のままに惑わされ動く馬を、正しく制御する手綱。

そしてその手綱を上手に使い、目的地まで主人を運ぶ知性や意思という御者。

本来予定していた目的地とは?

それは、究極のゴール・・・

それは、最高なる自由の境地。

欲望や感情から抜け出し、本当の目的地『解脱』にたどり着くこと。

本能からの欲望、苦しみ、感情、そこから抜け出し、

本来の自分のいる場所、究極の自由の境地へたどり着くこと。

本当の心の自由へ到達すること。

私が学んだヨガの学校のテキストに、ヨガとは? という問いへの文章が書かれていますので、参考になればと思い引用させて頂きます。

ヨーガとは究極のゴールである「自由」に向けての生き方。「自分の真実を知ることで。本来の自由と幸せを手に入れる」ために自分自身を磨く道である。

まとめ:ヨガとは 本当の自由へとたどり着く道

ここまで、ヨガの語源となった『yuj』の説明をしてきました。

こんにち、ヨガという言葉やツールは様々なところで用いられています。

ヨガの方法だけでも、座法や瞑想、呼吸法から始まり、体を動かすヨガ(現代の日本ではこれが主流ですが)、音やマントラや歌を使ったヨガ、文学や哲学としてのヨガ、スピリチュアル本質としてのヨガ。

様々な方法でヨガが実践されています。

またヨガが用いられる分野もとても幅広く、哲学や文学の分野、医学や解剖学の分野、芸術の分野、スピリチュアルの分野。

幅広い分野で用いられるヨガ。

学べば学ぶほどに奥の深いものだと思うでしょう。

でも、今日ヨガの語源を知ったあなたは、

シンプルな答えに辿りつきました。

ヨガとは、本来の自分を知り、

本物の自由へたどり着くための道です。

またそのことを、

ヨガを続けることによって、

体感する喜びを、ぜひ感じてほしいと思います。

お読み頂きありがとうございました。